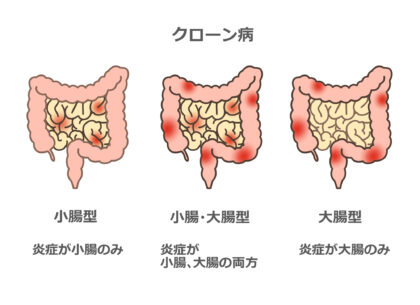

クローン病

クローン病は、炎症性腸疾患(IBD)の1つで慢性の炎症やびらん、潰瘍を引き起こす非特異性腸炎です。消化管の中であれば、口腔から肛門までのどの部位でも発症することがあるのですが、とくに小腸や大腸で縦長の特徴的な潰瘍がみられるようになります。原因が明確に解明されていないため、指定難病に指定されています。遺伝子的要因や環境因子、免疫システムの異常などが、複雑に関与していると考えられています。病状が進行していくと、長年にわたって慢性的な炎症を繰り返すようになり消化管狭窄や腸管に穴が開く穿孔の原因になり得ます。発症年齢は10~20代の若い世代が最も多い年齢層です。男性患者の割合の方が女性よりも多い傾向があり、約2対1の割合で男性に多く見られます。近年、若年日の傾向が見られ、小中学生でも発症するケースが認められます。

クローン病は、炎症性腸疾患(IBD)の1つで慢性の炎症やびらん、潰瘍を引き起こす非特異性腸炎です。消化管の中であれば、口腔から肛門までのどの部位でも発症することがあるのですが、とくに小腸や大腸で縦長の特徴的な潰瘍がみられるようになります。原因が明確に解明されていないため、指定難病に指定されています。遺伝子的要因や環境因子、免疫システムの異常などが、複雑に関与していると考えられています。病状が進行していくと、長年にわたって慢性的な炎症を繰り返すようになり消化管狭窄や腸管に穴が開く穿孔の原因になり得ます。発症年齢は10~20代の若い世代が最も多い年齢層です。男性患者の割合の方が女性よりも多い傾向があり、約2対1の割合で男性に多く見られます。近年、若年日の傾向が見られ、小中学生でも発症するケースが認められます。

クローン病の症状について

クローン病の代表的な症状としては、腹痛、下痢、血便、体重減少が挙げられますが、病変が生じる部位によって症状には個人差があり、発熱や食欲不振、全身のだるさ、貧血、肛門まわりのトラブル(痔瘻や肛門周囲膿瘍)など、さまざまな症状が現れるのが特徴です。

特に腹痛は、クローン病が発症しやすい「回盲部(小腸と大腸のつなぎ目)」に炎症が起きることが多く、右側の腹部に痛みが出る傾向があります。この場合、吐き気やお腹の張り、熱を伴うこともあります。

また、肛門周囲に炎症が起こると、早い段階から肛門に症状が現れることもあり、「肛門周囲膿瘍」や「痔瘻(じろう)」といった病気が最初のきっかけでクローン病と診断されるケースもあります。

さらに、病状が進行すると、口腔、皮膚、関節、眼といった消化管以外の部位にも合併症(腸管外合併症)が出ることがあり、これもクローン病の大きな特徴の一つです。

主な検査について

腹痛や下痢、血便、発熱、肛門周りのトラブルなどの症状がみられるときは、クローン病の可能性もあります。さらに、全身の倦怠感や体重減少などの症状も確認しつつ、検査の必要性を判断します。その結果、クローン病が疑われる患者さんには診断をつけるための検査を行います。大腸の状態を確認するための大腸カメラ検査、炎症の程度を確認するための血液検査、便検査、消化管造影検査などによって診断につなげていきます。

血液検査

クローン病では、腸管の炎症により少量の出血が続いて貧血を引き起こすことがあるため、血液検査によって貧血の有無や炎症の有無、程度を確認します。また、症状から大腸がんの可能性が疑われる場合には、腫瘍マーカー(CEA、CA19-9、p53抗体など)を測定して、がんとの鑑別を行うこともあります。

便検査

血便が見られることがあるため、便に血液が含まれていないかを調べる検査を行います。また、感染性の腸炎が疑われるケースでは、便培養検査にて便中に細菌やウイルスが存在していないかどうかも検査の対象となります。

内視鏡検査

内視鏡を使って腸の粘膜を直接観察し、病変の有無や広がりを確認します。

内視鏡を使って腸の粘膜を直接観察し、病変の有無や広がりを確認します。

大腸カメラ検査は肛門から内視鏡を挿入し、大腸の粘膜の炎症や潰瘍の有無を調べます。必要に応じて、組織の一部を採取し、病理組織検査(生検)を行うことも可能です。

胃カメラ検査は、口または鼻から挿入し、食道・胃・十二指腸の粘膜の状態を観察します。クローン病では稀にこれらの上部消化管にも病変が見られるため、初診時や確定診断時には胃カメラの実施が推奨されます。

消化管造影検査

消化管造影検査では、バリウムと呼ばれる造影剤を飲用するか、細いチューブを鼻から挿入して腸内に注入し、小腸や大腸の内側に造影剤を付着させたうえでX線撮影を行います。内視鏡のように粘膜表面を詳細に観察することは難しいものの、腸の狭窄具合や形の異常、癒着の有無など、腸管全体の構造を把握するのに適しています。

クローン病の治療

クローン病は原因不明であり未だこれを完治させる方法はありません。再燃と寛解を繰り返しながら、その経過中に高度な腸管の狭窄や瘻孔、膿瘍が形成されコントロールが不十分な場合には高率に腸管切除の適応になります。治療の目標は活動性のコントロールや患者さんの生活の質(QOL)の改善のみでは充分ではなく、腸管切除回避など長期的に安定した炎症の沈静化をより早期に得られることが重要となっております。クローン病の治療としては薬物療法と栄養療法があります。薬物療法では患者さんの症状を見極めたうえで、必要な薬を使用します。基本となるのがブデソニドや5-ASA製剤に代表される抗炎症薬を使用して炎症を抑えます。過剰に免疫が反応している患者さんの場合や抗炎症薬だけでは不十分な場合に、腸の高度な炎症に対して免疫抑制薬やステロイドを用いることもあります。細菌感染が合併しているときには、抗菌薬を使用します。腹痛や下痢などの症状が強い患者さんには、鎮痛薬や整腸剤などによる治療を行います。なお、腸閉塞や穿孔、膿瘍などを合併しているケースでは外科療法が必要になります。

栄養療法

腸への負担を軽減し、炎症を和らげるために栄養補給を目的とした治療を行います。重症度に応じて投与方法が異なり、副作用の心配が少なく、栄養状態の改善にもつながる点が大きな利点です。経腸栄養療法(軽症~中等症に対応)

液状の栄養剤を経口で摂取、または鼻からチューブを通して投与します。腸をできるだけ休ませつつ、必要な栄養を補う方法です。完全静脈栄養療法(重症例)

腸の狭窄が強い場合や小腸全体に病変が及んでいる場合など、経腸栄養が難しいときは、絶食状態で中心静脈から高カロリーの栄養剤を直接投与します。薬物療法

腸内の炎症を抑えて症状を改善・維持するため、主に以下の薬剤を使用します。5-ASA製剤・ステロイド・抗菌薬

炎症を鎮める効果があり、症状を落ち着かせる時期(寛解導入)と、再発予防(寛解維持)の両方で使われます。ステロイド剤

強い炎症がある活動期に使用します。必要最小限の期間で投与し、徐々に減量します。免疫調節薬

免疫機能の過剰な反応を抑える薬剤で、導入期・維持期のどちらでも活用されます。抗体製剤(生物学的製剤)

炎症に関わる物質や細胞の働きを抑える最新の治療薬です。注射や点滴で投与し、再燃防止にも有効です。抗菌薬

特に肛門部に病変(膿瘍や痔瘻など)がある場合に使用されます。外科手術

狭窄による腸閉塞、大量出血、膿瘍、瘻孔などの合併症が見られる場合は、外科的処置を検討します。再発の可能性を考慮し、腸をなるべく残す手術法が選択されます。必要に応じて、専門医療機関をご紹介いたします。よくあるご質問

クローン病と診断されました。医療費の助成は受けられますか?

クローン病は厚生労働省の「指定難病」に認定されており、所定の手続きを経て認定されると、指定医療機関での医療費の自己負担分に対して公費助成を受けることが可能です。申請は、お住まいの地域の保健所で行います。助成額は世帯の収入状況に応じて、1か月あたりの自己負担限度額が決定されます。詳しい条件や申請手順については、以下の外部サイトをご確認ください。

▶ 難病情報センター:指定難病患者への医療費助成制度について

https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460

日常生活ではどのような点に注意が必要ですか?

クローン病は、食生活と密接に関係する疾患です。再燃を防ぐためには、食事の内容に注意することが重要です。病状が落ち着いている「寛解期」には、通常の食事をとることも可能ですが、炎症が強い「再燃期」には、脂質や食物繊維の摂取を控えるなどの制限が必要になります。

ただし、病変の場所や消化・吸収能力には個人差があるため、ご自身に合った食事内容については医師や管理栄養士と相談しながら見つけていくことが望ましいです。

また、寛解期であれば少量の飲酒が許容されることもありますが、喫煙は病気の発症・悪化・再燃リスクを高めることが分かっているため、禁煙は不可欠です。