消化器内科について

消化器内科は、食道や胃、十二指腸、小腸、大腸などの消化管に生じた様々な病気を診療します。また、肝臓や胆のう、膵臓といった臓器に原因があると思われる疾患についても当科で対応いたします。消化器の病気の中には、急性胃炎や慢性胃炎、ピロリ菌が原因となる疾患、悪性腫瘍(癌)、良性の腫瘍、機能性の疾患、免疫システムの異常、腸内細菌の異常、腸脳相関の異常、急性胃腸炎、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)など、様々なものがあります。

消化器内科は、食道や胃、十二指腸、小腸、大腸などの消化管に生じた様々な病気を診療します。また、肝臓や胆のう、膵臓といった臓器に原因があると思われる疾患についても当科で対応いたします。消化器の病気の中には、急性胃炎や慢性胃炎、ピロリ菌が原因となる疾患、悪性腫瘍(癌)、良性の腫瘍、機能性の疾患、免疫システムの異常、腸内細菌の異常、腸脳相関の異常、急性胃腸炎、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)など、様々なものがあります。

院長は消化器病専門医です

当院では、日本消化器病学会認定消化器病専門医であり、日本消化器内視鏡学会認定内視鏡専門医でもある院長が中心となり、患者さんを診療していきます。まずは丁寧な問診や視診、触診などを行い、患者さんの状態を確認します。そのうえで、血液検査、胃カメラや大腸カメラなどの内視鏡検査、腹部エコー検査、レントゲン検査などを必要に応じて行います。そして、その検査結果を含め多くの経験に基づいた知識を生かし、診断、治療を行って参ります。患者様への説明に関しましても、丁寧に詳細に行うことで患者様個別に専門的に治療行って参ります。

当院では、日本消化器病学会認定消化器病専門医であり、日本消化器内視鏡学会認定内視鏡専門医でもある院長が中心となり、患者さんを診療していきます。まずは丁寧な問診や視診、触診などを行い、患者さんの状態を確認します。そのうえで、血液検査、胃カメラや大腸カメラなどの内視鏡検査、腹部エコー検査、レントゲン検査などを必要に応じて行います。そして、その検査結果を含め多くの経験に基づいた知識を生かし、診断、治療を行って参ります。患者様への説明に関しましても、丁寧に詳細に行うことで患者様個別に専門的に治療行って参ります。

このような症状を診療いたします

消化器の疾患はいろいろな自覚症状で始まりますが、重大な病気の前兆であるケースも少なくありません。患者さん自身で判断せず、きちんと医療機関を受診することが大切となります。下表のような自覚症状がある場合はもちろんですが、「なんとなく調子が悪い」というようなときも、遠慮なく当院をご受診ください。

- 胃の辺りが急に痛くなった

- お腹の調子が悪い状態が続いている

- 腹部の痛みが何度も繰り返される

- 空腹時にみぞおち付近が痛くなる

- 食後にお腹が痛む

- 食後にお腹が張ってくる

- 胃がもたれる

- 食べ物がのどを通らない

- 吐き気をもよおす

- 胸やけがする

- 喉の周囲に違和感がある

- 食後に背中が痛くなる

- 便秘がち

- 下痢を繰り返す

- 緊張するとお腹が痛くなる

- ストレスでお腹の具合が悪い

- 血便が出た

- 食欲がない

- 体重が急激に減少した

- 顔色が悪いと言われる

など

消化器内科で扱う主な疾患

食道の病気

逆流性食道炎

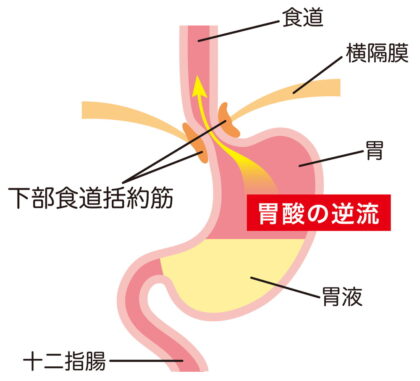

胃酸を含む胃の内容物が食道へ逆流し、食道粘膜に炎症が起こる状態を指します。加齢や食生活の欧米化、喫煙・飲酒などの生活習慣、そして肥満が要因となり、近年増加しています。主な症状には、胸やけ、胸の痛み、長引く咳、のどの違和感などがあります。

胃酸を含む胃の内容物が食道へ逆流し、食道粘膜に炎症が起こる状態を指します。加齢や食生活の欧米化、喫煙・飲酒などの生活習慣、そして肥満が要因となり、近年増加しています。主な症状には、胸やけ、胸の痛み、長引く咳、のどの違和感などがあります。

また、喘息の原因になり得たり、心臓の病気に似たような胸痛がみられることもあります。

食道裂孔ヘルニア

食道と胃のつなぎ目が緩み、胃酸が食道へ逆流しやすくなる状態です。症状が出ないことも多いですが、胸やけやげっぷ、食べ物のつかえ感として現れることがあります。飲酒、肥満や、咳が多く腹圧が上がる気管支炎・喘息などが原因とされています。

食道アカラシア

食道と胃のつなぎ目が強く収縮して緩まず、食べ物が胃へうまく通過できない状態です。食べ物が食道内にとどまり、嘔吐やつかえ感などの症状が見られます。原因ははっきりしておらず、下部食道の運動機能を制御する神経の機能障害(神経細胞の変性や減少)と考えられています。治療は内服薬のほか、内視鏡によるバルーン拡張術や筋層切開術(POEM)などが行われます。

食道がん

喫煙や飲酒(特にアルコール摂取で顔が赤くなる方;フラッシャー)、辛いもの・熱いものをよく食べる習慣がある方、男性に多く発生します。「しみるような痛み」や「飲み込みにくさ」、「声がかれる、咳が出る」などが初期症状です。予後が悪いがんの一つですが、早期に発見できれば内視鏡による治療が可能です。日常的に飲酒や喫煙される方、逆流性食道炎を指摘されたことがある方は、定期的な内視鏡検査をおすすめします。

食道乳頭腫(パピローマ)

3~10mm程度の良性の隆起性病変で、多くは症状がなく、治療の必要もありません。

食道グリコーゲンアカントーシス

食道に見られる2~5mmほどの白色の類円形隆起で、10%前後の人にみられると言われています。自覚症状はなく、経過観察で様子を見ます。

食道バレット上皮(バレット食道)

食道と胃のつなぎ目の食道粘膜が、胃の粘膜へと置き換わった状態です。逆流性食道炎が原因とされ、食道がんのリスクになります。一度でもバレット上皮を指摘されたことのある方は、定期的な内視鏡検査(胃カメラ)が望まれます。

食道カンジダ(カンジダ性食道炎)

カンジダは常在菌として体内に存在する真菌(カビ)の一種です。体力や免疫力が低下しているときに、食道に発生することがあります。内視鏡では1~2mm程度の白い苔のような付着物として確認されます。多くは自然に治癒しますが、重症の場合は抗真菌薬による治療が必要です。

好酸球性食道炎(アレルギー性食道炎)

白血球の一種である好酸球が食道に炎症を引き起こす病気です。食べ物のつかえ感や嚥下困難などの症状が現れます。内視鏡検査(胃カメラ)にて組織検査を行います診断されます。アレルギーが主な原因とされ、症状がなければ治療は不要ですが、抗アレルギー薬や重度の場合にはステロイドを使った治療を行うことがあります。

胃・十二指腸の病気

胃潰瘍

胃潰瘍は胃の粘膜が深く傷つき、みぞおちの痛みや胸やけ、げっぷ、食欲不振、悪化すると吐血や黒色便、消化管穿孔(胃に穴があき腹膜炎を引き起こす)などの症状を引き起こします。原因としてはピロリ菌感染、NSAID(解熱鎮痛薬)などの薬剤、ストレス、喫煙などが知られています。診断には内視鏡検査(胃カメラ)が用いられ、治療は胃酸分泌を抑える薬の内服や、ピロリ菌感染があれば除菌療法を行います。再発予防のため生活習慣の見直しも重要です。

急性胃炎(急性粘膜病変)

急性胃炎は、胃粘膜に急激な炎症が生じた状態です。原因としてはアルコールや薬剤(痛み止めなど)、強いストレス、細菌・ウイルス感染などが挙げられます。症状は胃の痛み、吐き気、嘔吐、食欲不振などです。多くは一時的で自然に回復しますが、症状が強い場合には食事療法に加え胃酸を抑える薬や胃粘膜保護薬を使って治療します。

胃びらん(びらん性胃炎)

胃びらんは、胃粘膜の表面が浅く傷ついた状態で、びらん性胃炎とも呼ばれます。原因にはストレス、薬剤、アルコール、暴飲暴食などが関係します。多くの場合、症状は軽度で無症状のこともありますが、胃痛や胃もたれ、吐き気を感じることがあります。治療は胃酸分泌を抑える薬や胃粘膜を保護する薬を用います。

萎縮性胃炎

萎縮性胃炎は、長期にわたる炎症により胃粘膜が薄くなり、胃酸や消化酵素の分泌が低下する状態です。主な原因はピロリ菌の慢性感染です。無症状のこともありますが、胃もたれや食欲不振などを伴うことがあります。胃がんのリスクがあるため、定期的な内視鏡検査(胃カメラ)検査が重要です。治療はピロリ菌除菌や胃粘膜保護が中心です。

ピロリ菌感染症

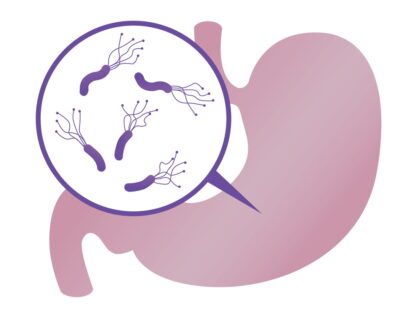

ピロリ菌感染症は、胃の粘膜にピロリ菌が定着し、慢性胃炎(萎縮性胃炎)や胃・十二指腸潰瘍、胃がん、胃MALTリンパ腫、ピロリ関連ディスペプシアなどの上部消化管疾患だけではなく、特発性、血小板減少性紫斑病や慢性蕁麻疹、鉄欠乏性貧血の原因になる病気です。幼少期に感染し、一度感染すると除菌しない限り胃に棲み続けます。多くは無症状ですが、胃の不快感や痛みを伴うこともあります。検査で感染が確認された場合は、除菌療法を行います。

ピロリ菌感染症は、胃の粘膜にピロリ菌が定着し、慢性胃炎(萎縮性胃炎)や胃・十二指腸潰瘍、胃がん、胃MALTリンパ腫、ピロリ関連ディスペプシアなどの上部消化管疾患だけではなく、特発性、血小板減少性紫斑病や慢性蕁麻疹、鉄欠乏性貧血の原因になる病気です。幼少期に感染し、一度感染すると除菌しない限り胃に棲み続けます。多くは無症状ですが、胃の不快感や痛みを伴うこともあります。検査で感染が確認された場合は、除菌療法を行います。

胃がん

胃がんは、胃の粘膜にできる悪性腫瘍で、日本では比較的多いがんの一つです(2023年の臓器別がん死亡数の男性の3位、女性の5位)。リスク要因として、胃への刺激となるピロリ菌感染や高塩分、喫煙、アルコール、ストレスなどが挙げられます。初期には無症状のことが多く、進行するとみぞおちの痛み、食欲不振、体重減少、黒色便などが現れます。日本人の胃がん発祥はピロリ菌感染が深く関与しているため、ピロリ菌除菌が極めて重要な予防につながります。癌化しても早期に発見されれば内視鏡治療で完治が可能なため、無症状でも健康診断での定期的な内視鏡検査(胃カメラ)が重要で、早期病変の発見やピロリ菌感染の有無を確認が重要です。

胃底腺ポリープ

胃底腺ポリープは、主にピロリ菌に感染していない胃にできる良性のポリープです。通常は無症状で、健康診断のバリウム検査や内視鏡検査で偶然見つかることが多く、がん化のリスクはほとんどありません。大きさや数にかかわらず、治療の必要はないことが一般的です。定期的な経過観察のみで対応可能です。

過形成性ポリープ

過形成性ポリープは、胃の粘膜が炎症を繰り返すことで発生し、ピロリ菌感染が関与しているとされています。基本的には経過観察で十分ですが、サイズが大きい(20mm以上)、出血傾向がある、増大傾向がある場合には、内視鏡的切除が行われることもあります。除菌により縮小・消失することもあります。

機能性ディスペプシア(FD)

機能性ディスペプシア(FD)は、胃の粘膜に炎症や潰瘍、悪性疾患などの異常がないにもかかわらず、胃もたれやみぞおちの痛みや灼熱感、早期に腹部飽満感を感じたり、お腹の張りなどの様々な症状が持続する状態です。ストレスや胃の運動機能の異常、胃酸の過剰分泌、内臓知覚過敏、ピロリ菌感染、アレルギー、腸内環境の異常などが原因とされます。ある調査では、日本人の10人に1人がこの機能性ディスペプシアであると言われています。

消化管機能障害の1つの病態であり、近年特に腸脳相関が関与していることが解明されつつあります。腸と脳は互いに極めて重要な関係性であり、強いストレスや、環境の変化などで胃腸の機能が障害されたり、逆に胃腸の障害で脳に悪影響与える原因になります。治療には、生活習慣の改善、ストレスの除去、胃酸を抑える薬、消化管の運動を助ける薬などが用いられます。

アニサキス症

アニサキス症は、サバ、イカ、イワシなどの魚介類に寄生するアニサキス幼虫を生で摂取することで起こる寄生虫疾患です。原因となる食材摂取後数時間以内にみぞおちの激しい痛みや嘔吐などの症状が現れます。治療は内視鏡で虫体を摘出することで症状が速やかに改善します。加熱や冷凍処理で予防が可能です。

十二指腸潰瘍

十二指腸潰瘍は、胃酸やピロリ菌の影響で十二指腸の粘膜が深く損傷された状態です。特に胃に近い球部にできやすく、空腹時の痛みや背中の痛みが特徴です。進行すると出血や穿孔を起こすこともあります。治療は胃酸分泌を抑える薬やピロリ菌除菌が中心です。食生活の見直しも重要です。

十二指腸炎

十二指腸炎は、十二指腸の粘膜に炎症が起きた状態で、潰瘍より浅い粘膜障害です。ピロリ菌感染、痛み止め、アルコール、ストレスによる胃酸分泌過多が原因とされます。自覚症状がないこともありますが、胃の不快感や痛みがある場合には、胃酸を抑える薬などで治療を行います。

大腸・肛門の病気

感染性腸炎・食中毒・急性胃腸炎

感染性腸炎や食中毒、急性胃腸炎は、腸管や胃に炎症を引き起こす疾患で、主に細菌やウイルスによる感染が原因です。感染性腸炎は、ウイルス(ノロウイルスやロタウイルスなど)や細菌(サルモネラ、カンピロバクター、腸管出血性大腸菌など)が原因となり、下痢、腹痛、吐き気、嘔吐、発熱などの症状が現れます。食中毒は、食べ物を通じて細菌やその毒素を摂取することによって発症します。急性胃腸炎は、ウイルスや細菌による胃や腸の炎症で、食欲不振や腹部不快感や膨満感が伴います。いずれも症状は急速に進行し、脱水や電解質異常を引き起こすことがあるため、早期の適切な治療と腸管安静・水分補給が重要です。予防には、手洗いや食材の衛生管理が欠かせません。

虫垂炎

虫垂炎は、虫垂という小さな臓器が炎症を起こす病気で、特に急性虫垂炎が一般的です。虫垂はお腹の右下のに存在する大腸で盲腸と呼ばれる部位に付属する組織で、原因は虫垂内に便や便の塊(糞石)が詰まりそこに細菌が感染することで発症します。症状は始めはみぞおちの痛みから発症し、その後、経過とともに右下腹部の激しい痛み、発熱、吐き気、嘔吐、食欲不振などが現れます。虫垂炎は放置すると、虫垂が破裂し腹膜炎を引き起こす危険があります。診断は、臨床症状や血液検査、CTスキャン・腹部超音波検査などで行われます。治療は炎症の程度により異なり、軽い場合は通常抗生物質と絶食(腸管安静)にて治療をおこないます。また、炎症の程度が強い場合や内科的治療を行っても改善しない場合は、腹腔鏡下による外科手術によって虫垂を摘出します。適切な治療を早期に行えば予後は良好です。

大腸ポリープ

大腸の内壁の粘膜面から突出した卵球状の腫瘤の総称を大腸ポリープと呼びます。ほとんどが良性の腫瘍で多くは無症状であり、健康診断や便潜血反応陽性精密検査の際の内視鏡検査で発見されたり、腹痛などの精密検査の際の内視鏡や大腸CT検査にて発見されることが多いです。ポリープが悪性化して大腸がんになる可能性もあり前癌病変とも呼ばれています。ポリープには、腺腫(がん化する可能性が高い)や過形成性(がん化の可能性が低い)などがあります。大腸ポリープの原因としては、遺伝的要因、食生活(高脂肪、高カロリー食、赤肉、加工肉)、喫煙やアルコール摂取が挙げられます。定期的な大腸内視鏡検査で早期に発見し、必要に応じてポリープを切除することが重要です。

大腸の内壁の粘膜面から突出した卵球状の腫瘤の総称を大腸ポリープと呼びます。ほとんどが良性の腫瘍で多くは無症状であり、健康診断や便潜血反応陽性精密検査の際の内視鏡検査で発見されたり、腹痛などの精密検査の際の内視鏡や大腸CT検査にて発見されることが多いです。ポリープが悪性化して大腸がんになる可能性もあり前癌病変とも呼ばれています。ポリープには、腺腫(がん化する可能性が高い)や過形成性(がん化の可能性が低い)などがあります。大腸ポリープの原因としては、遺伝的要因、食生活(高脂肪、高カロリー食、赤肉、加工肉)、喫煙やアルコール摂取が挙げられます。定期的な大腸内視鏡検査で早期に発見し、必要に応じてポリープを切除することが重要です。

大腸がん

大腸がんは、直腸や結腸に発生する悪性腫瘍で、近年注意すべき悪性腫瘍の一つで、日本の2023年の臓器別がん死亡数の女性の1位、男性の2位で近年も増加傾向にあります。最近の日本では、大腸がんの若年化(50歳未満での発症)が増加傾向にあります。初期にはほとんどが無症状で、進行するまで気づかないことが多々あります。大腸がんの主な症状は、血便、腹痛、便秘や下痢の繰り返し、体重減少、食欲不振、腹部膨満感、貧血などです。リスク因子としては、50歳以上、高カロリー摂取の食生活(高脂肪食、低繊維食、赤赤身肉、加工肉)、遺伝的要因(大腸がんの家族歴)、過量のアルコール、喫煙、炎症性腸疾患(クローン病や潰瘍性大腸炎)が挙げられます。多くが大腸ポリープを経て、大腸がんになるため定期的な検査(特に大腸内視鏡検査、最低でも便潜血検査)が重要視されています。癌化しても早期に発見すれば、内視鏡治療や腹腔鏡下手術を中心とした外科手術で治療可能ですが、進行して発見された場合は大きな手術が必要になったり、人工肛門を作る手術や抗がん剤治療が必要となり定期的な大腸内視鏡検査による早期発見が極めて重要です。実際、海外の先進国では大腸がんのスクリーニング検査(定期検査)を大腸内視鏡検査にて行っている国が多く、結果として大腸がんによる死亡者数が減少傾向にあります。

亜腸閉塞・腸閉塞

腸閉塞は、腸の内容物が通過できなくなり、腸管が詰まる疾患です。亜腸閉塞は、完全な閉塞ではなく、腸の通過が部分的に妨げられる状態です。原因には、腸のねじれ(腸捻転)、癒着(手術後など)、腫瘍、ヘルニア、炎症性腸疾患などがあります。症状には、腹痛、腹部膨満感、嘔吐、便秘などがあり、急性腸閉塞では緊急手術が必要になることもあります。亜腸閉塞は、症状が軽度な場合が多く、絶食などの保存的治療で回復することもあります。腸閉塞が疑われる場合は、早期の診断と治療が重要です。

大腸憩室

大腸憩室は、大腸の壁に腸管壁の外側に向けて小さな袋状の膨らみができる病態です。多くの場合、無症状ですが、年齢と共に発症することが多く、便秘や食物繊維・ビタミンの不足が原因とされています。憩室は、特に上行結腸やS状結腸に発生することが多く、炎症を引き起こすこともあります。憩室が炎症を起こすと、大腸憩室炎となり、腹痛や発熱、便通異常が現れます。大腸憩室が症状を引き起こしていない場合は、特別な治療は必要ありませんが、憩室炎を防ぐためには食物繊維の摂取や規則正しい生活が推奨されます。複数の憩室ができると便通に影響することもあり、症状がなくても定期的な観察が望ましいとされています。

大腸憩室炎

大腸憩室炎は、大腸憩室が炎症を起こし、痛みや発熱を引き起こす病気です。憩室にたまった便や細菌が感染を引き起こし、腸壁が炎症を起こします。症状には、右腹部や左下腹部の痛み、発熱、便秘や下痢などが見られ、症状が重度の場合は、大腸の壁の周囲に膿ができたり(腹腔内膿瘍)、腹膜炎を引き起こすこともあります。軽度の場合は抗生物質による治療で改善しますが、重症例では手術が必要となることがあります。予防には、食物繊維を多く含む食事が大切です。

憩室出血

憩室出血は、大腸憩室から出血が起こる状態で、出血量が多い場合はショックを引き起こすことがあります。多くは痛みを伴わず、突然血便や鮮血出血が現れることがあります。大腸憩室炎や憩室壁の血管が破れて出血を引き起こすと考えられています。軽度の場合は自然に止まることもありますが、重症の場合は内視鏡による止血術や外科手術・血管カテーテルでの治療が必要です。憩室出血を予防するためには、食物繊維の摂取や便秘の予防が有効です。

虚血性腸炎

虚血性腸炎は、種々の原因で腸の血流が減少し、腸管の一部が酸素不足となって炎症を起こす病気です。主に高齢者や基礎疾患(高血圧や高脂血症など動脈硬化を起こす病気)に多く見られ、症状としては急激な腹痛、特に左下腹部痛や下痢、血便が現れます。原因としては、動脈硬化や血栓が腸の血管を閉塞させることが挙げられます。虚血性腸炎は、早期に治療を行えば回復することが多いですが、放置すると腸の壊死を引き起こし、重篤な状態に至ることがあります。治療はほとんどが点滴等での保存的治療で改善することが多いです。発症後に原因となりうる可能性のある基礎疾患を調べることも重要です。

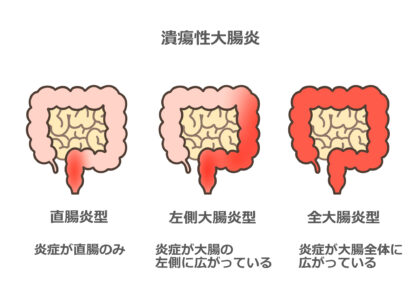

潰瘍性大腸炎

潰瘍性大腸炎は、慢性的な炎症性腸疾患で、大腸の粘膜に潰瘍が形成されることが特徴です。現在、原因は明確ではありませんが、遺伝的要因や免疫系の異常、腸内細菌の異常などが関与していると考えられています。症状には、血便、下痢、腹痛、発熱、体重減少などがあり、症状が悪化すると、生活の質が大きく低下することがあります。潰瘍性大腸炎は進行することがあり、重症化すると大腸の切除が必要になることもあります。治療法としては、薬物療法(抗炎症薬、免疫抑制薬、生物製剤など)を用いることが一般的で、症状の緩和や再発の予防が目指されます。また、栄養管理やストレス管理も重要な要素となります。定期的な内視鏡検査や血液検査が推奨され、早期の診断と適切な治療が重要です。

潰瘍性大腸炎は、慢性的な炎症性腸疾患で、大腸の粘膜に潰瘍が形成されることが特徴です。現在、原因は明確ではありませんが、遺伝的要因や免疫系の異常、腸内細菌の異常などが関与していると考えられています。症状には、血便、下痢、腹痛、発熱、体重減少などがあり、症状が悪化すると、生活の質が大きく低下することがあります。潰瘍性大腸炎は進行することがあり、重症化すると大腸の切除が必要になることもあります。治療法としては、薬物療法(抗炎症薬、免疫抑制薬、生物製剤など)を用いることが一般的で、症状の緩和や再発の予防が目指されます。また、栄養管理やストレス管理も重要な要素となります。定期的な内視鏡検査や血液検査が推奨され、早期の診断と適切な治療が重要です。

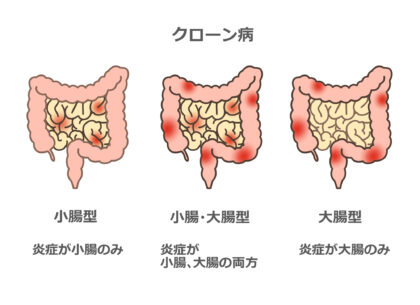

クローン病

クローン病は、口から肛門にかけての消化管全体に炎症が生じる慢性疾患で、特に小腸や大腸に多く見られます。原因は完全には解明されていませんが、遺伝的要因や免疫系の異常が関与しているとされています。症状には、腹痛、下痢、体重減少、発熱、血便などがあり、特に腹痛はしばしば食後に悪化します。クローン病は、炎症が深い層まで及ぶため、腸壁の瘢痕や狭窄、穿孔などの合併症を引き起こすことがあります。治療は、薬物療法(抗炎症薬、免疫抑制薬、生物製剤など)が中心となり、症状のコントロールや炎症の抑制を目指します。重症例では外科的手術が必要となることもあります。患者の生活の質を保つためには、栄養管理やストレスの管理が重要となります。定期的な診察と検査が必要です。

クローン病は、口から肛門にかけての消化管全体に炎症が生じる慢性疾患で、特に小腸や大腸に多く見られます。原因は完全には解明されていませんが、遺伝的要因や免疫系の異常が関与しているとされています。症状には、腹痛、下痢、体重減少、発熱、血便などがあり、特に腹痛はしばしば食後に悪化します。クローン病は、炎症が深い層まで及ぶため、腸壁の瘢痕や狭窄、穿孔などの合併症を引き起こすことがあります。治療は、薬物療法(抗炎症薬、免疫抑制薬、生物製剤など)が中心となり、症状のコントロールや炎症の抑制を目指します。重症例では外科的手術が必要となることもあります。患者の生活の質を保つためには、栄養管理やストレスの管理が重要となります。定期的な診察と検査が必要です。

ベーチェット病

ベーチェット病は、自己免疫疾患の一種で、全身の血管に炎症を引き起こし、さまざまな臓器に影響を及ぼすことがあります。主な症状には、口内炎、外陰部や肛門周辺の潰瘍、皮膚の発疹、目の炎症(ぶどう膜炎)、関節痛などがあります。原因は不明ですが、遺伝的要因や感染症が引き金となることが示唆されています。ベーチェット病は、特に若年層に多く見られ、症状の重症度には個人差があります。治療は、主に免疫抑制剤やステロイドなどを使用して症状を抑えます。目の炎症や血管炎が進行すると、視力低下や血栓症を引き起こすことがあるため、早期の治療と管理が重要です。定期的な眼科や皮膚科でのチェックが推奨されます。

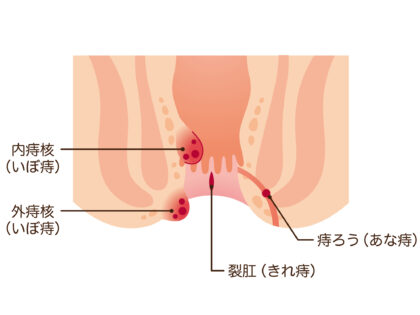

痔

痔は、肛門や直腸周辺の血管が膨らんで炎症を起こした状態で、主に内痔核、外痔核、痔ろう、裂肛の4つに分類されます。痔の最も一般的な症状は、肛門周辺の痛み、出血、肛門のできもの、かゆみ、違和感などです。内痔核は無痛性で出血が特徴ですが、外痔核は痛みが強いことが多いです。痔の原因としては、便秘や下痢など肛門に負担がかかる排便習慣、過度の圧力がかかること(長時間の座位や重い物を持つなど)、妊娠や肥満が挙げられます。軽度の痔は生活習慣の改善や薬物療法で治療が可能ですが、重症の場合は手術が必要となることもあります。予防には、便秘を避けるために食物繊維を多く含む食事を摂り、適度な運動を行うことが推奨されます。また、症状が現れた際には、早期に受診して治療を受けることが大切です。

痔は、肛門や直腸周辺の血管が膨らんで炎症を起こした状態で、主に内痔核、外痔核、痔ろう、裂肛の4つに分類されます。痔の最も一般的な症状は、肛門周辺の痛み、出血、肛門のできもの、かゆみ、違和感などです。内痔核は無痛性で出血が特徴ですが、外痔核は痛みが強いことが多いです。痔の原因としては、便秘や下痢など肛門に負担がかかる排便習慣、過度の圧力がかかること(長時間の座位や重い物を持つなど)、妊娠や肥満が挙げられます。軽度の痔は生活習慣の改善や薬物療法で治療が可能ですが、重症の場合は手術が必要となることもあります。予防には、便秘を避けるために食物繊維を多く含む食事を摂り、適度な運動を行うことが推奨されます。また、症状が現れた際には、早期に受診して治療を受けることが大切です。

肝臓の病気

肝障害

肝障害とは、肝臓の細胞がさまざまな原因で傷つき、機能が低下している状態を指します。血液検査でASTやALTなどの肝酵素が上昇することで発見されることが多く、症状が出にくいため定期的な検査が重要です。原因にはウイルス感染、アルコール、栄養過多、多量の薬剤、自己免疫異常などがあり、重症化すると肝不全に進行する可能性もあります。原因を特定し、早期に適切な治療を行うことで、多くの場合は回復が期待できます。

急性肝炎(ウイルス性、アルコール性、自己免疫性肝炎)

急性肝炎は、短期間に肝臓に強い炎症が起こる病気で、主な原因はウイルス(A型、B型、EBウイルスなど)、過剰な飲酒や過度なカロリー摂取、または自己免疫による異常反応です。症状は、発熱、倦怠感、黄疸、食欲不振、右上腹部通などがあり、重症の場合は意識障害や肝不全、腹水貯留を引き起こすこともあります。ウイルス性の場合は抗ウィルス療法、肝庇護や栄養療法、自己免疫性ではステロイドなどによる免疫抑制治療が行われます。早期診断と治療が重要です。

脂肪肝(脂肪性肝疾患)

脂肪性肝疾患(脂肪肝)は、肝臓に脂肪が過剰に蓄積された状態で、健診などでの血液検査異常や腹部エコー検査にて発見されることが多い疾患です。原因は肥満、糖尿病、過食、運動不足、アルコール摂取、高血圧、脂質代謝異常などがあり、多くは無症状ですが、進行すると肝炎や肝硬変の原因になります。以前の日本における肝疾患の多くがウィルスによるものでしたが、近年この脂肪性肝疾患が急増し肝硬変や肝臓癌の主な原因となりつつあリます。アルコールが原因でない場合、代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD)や代謝機能障害関連脂肪肝炎(MASH);以前の非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)とアルコールが原因のアルコール関連肝疾患(ALD)、代謝機能障害とアルコールの両方が原因となる代謝機能障害アルコール関連肝疾患(MetALD)分類されます。生活習慣の見直し、特に食事制限や運動が治療の基本となります。

MASLD(代謝機能障害関連脂肪性肝疾患)/MASH(代謝機能障害関連脂肪肝炎)

MASHは、MASLDの中でも肝臓に炎症や線維化が進行するタイプです。脂肪肝の一種ですが、肝細胞が壊れ、慢性の肝炎状態となるため、放置すると肝硬変や肝がんに進展するリスクがあります。原因は肥満・過体重、糖尿病、脂質異常症、高血圧など生活習慣病と関係しており、自覚症状は乏しいことが多いです。確定診断には肝生検が必要となる場合もあります。食事・運動療法のほか、薬物療法も検討されます。

肝硬変

肝硬変は、慢性的な肝障害が進行し、肝臓の組織が線維化して硬くなる疾患です。原因はウイルス性肝炎、脂肪性肝疾患、自己免疫性肝炎などがあります。進行すると、腹水や黄疸、意識障害(肝性脳症)などの合併症を引き起こすことがあります。初期には無症状なこともありますが、定期検査での早期発見が重要です。治療は原因疾患のコントロールと、合併症の予防・管理が中心です。

肝臓がん

肝臓がんは、多くが慢性肝炎や肝硬変を背景に発生します。特にC型・B型肝炎ウイルスの感染者ではリスクが高く、定期的な肝機能検査や画像検査が重要です。また、近年脂肪性肝疾患からの肝臓がん発症が増加傾向にあります。初期には症状をほとんど認めず、肝疾患の定期検査で発見されたり、健康診断で偶然発見されたりすることが多いです。進行すると体重減少、腹痛、黄疸などが現れます。診断には血液検査、CTやMRI、肝生検などが用いられます。治療は手術、ラジオ波焼灼、肝動脈塞栓療法、抗がん剤治療など多岐にわたり、早期発見が予後を大きく左右します。

胆のう・胆管の病気

胆のう石

胆のう内に形成される結石を胆のう石と呼びます。無症状のことも多く健康診断の腹部検査にて発見されることが多いですが、結石が移動することで痛みや炎症を引き起こすことがあります。さらに、まれに胆のうがんの発生と関連するとされることもあるため、注意が必要です。症状がある場合には、外科的に胆のうを摘出する治療が一般的です。最近では、身体への負担が少ない腹腔鏡手術が主流となっています。

総胆管結石

胆のうにあった結石が胆汁の通り道である総胆管に移動した状態が総胆管結石です。激しい腹痛や発熱、黄疸を伴う急性胆管炎を引き起こすことがあり場合によっては、敗血症などの重症感染症を引き起こし(急性閉塞性化膿性胆管炎)、命に関わる可能性もあり早急な対応が必要です。診断には超音波検査やCT、MRIが用いられ、治療には特殊な内視鏡を使って石を取り除く処置(ERCP・ERBD)が行われます。

胆のう炎

胆のうに炎症が生じた状態で、多くは胆石によるものです。ただし、まれに胆のうがんが隠れている場合もあり、正確な診断が求められます。症状が重い場合や再発を繰り返す場合には、手術(腹腔鏡下胆のう摘出術)が勧められます。急性の場合は入院治療となることもあります。

胆管炎

胆管に細菌が侵入し、感染・炎症を起こした状態です。総胆管胆石や胆管腫瘍、手術後の胆道狭窄などが原因となります。抗菌薬で改善することもありますが、胆管内の通過障害を伴う場合には、内視鏡を使ったドレナージなどの処置が必要です。重症化すると敗血症を引き起こすこともあるため、迅速な対応が求められます。

胆のう腺筋腫症

胆のうの壁が肥厚し、小さな嚢胞状の構造がみられる良性の疾患です。多くは無症状で、健診や人間ドックのエコーで偶然見つかることがほとんどです。特別な治療は不要ですが、がんとの鑑別が難しい場合には追加の画像検査が行われることもあります。定期的な経過観察が基本です。

胆のうポリープ

胆のうの粘膜にできる小さな隆起(ポリープ)で、多くはコレステロールポリープと呼ばれる良性のものです。しかし、腺腫性ポリープなど悪性化のリスクを伴うものもあり、大きさや形状、ポリープの血流の有無によっては注意が必要です。健康診断などで発見された場合は、消化器専門医によるフォローアップが推奨されます。

胆のうがん・胆管がん

胆のうや胆管に発生するがんは、早期発見が難しく進行してから見つかるケースが多いため、予後が不良とされています。自覚症状が乏しいことや周囲組織への浸潤のしやすさが、その要因と考えられています。発見のきっかけとして、健康診断の画像検査(エコー)などが有効です。定期的な検査が早期診断に繋がります。

体質性黄疸

先天的にビリルビンの代謝に関わる酵素が弱く、血液中のビリルビン濃度が上昇することで皮膚や眼球が黄色く見える状態です。一般的に無症状で、健康に大きな影響はありません。風邪やストレス、空腹状態などが引き金となって一時的に濃くなることがありますが、治療は不要です。Gilbert症候群などがその代表です。

すい臓の病気

当院院長は元日本膵臓学会指導医であり(開業のため資格更新困難)、消化器疾患の治療においては、日本有数の東京女子医大病院消化器病センターに所属し、特に膵臓疾患(外科)に従事しておりました。

膵炎(急性膵炎・慢性膵炎・自己免疫性膵炎)

膵炎とは、膵臓に炎症が生じた状態で、急性と慢性に分類されます。急性膵炎は突発的な強い上腹部痛や背部痛、悪心、嘔吐で始まり、治療は入院し安静・絶食・輸液治療、膵酵素阻害剤、疼痛管理が必要となることが一般的です。稀ですが、重症化し命に関わる可能性もあります(急性重症膵炎)。原因としてはアルコール多飲や総胆管結石、膵臓がんや膵嚢胞性疾患、自己免疫性膵炎が挙げられます。一方、慢性膵炎では、急性膵炎の慢性化で膵管の狭窄・拡張や膵石や膵萎縮が見られ、進行に伴い膵機能の低下に伴いインスリンなどのホルモンの減少による糖尿病や膵液分泌の低下に伴う栄養障害(体重減少)や吸収障害による脂肪便などを引き起こします。自己免疫性膵炎は、近年注目されている疾患で、膵臓が腫大し腹痛や血液異常や稀に黄疸を伴うことがあります。IgG4関連疾患として分類され、ステロイド治療が効果的です。

膵がん

膵臓がんは、非常に予後が悪い難治がんとして知られており、診断されたときにはすでに進行していることが多いのが特徴です。2023年には、がんによる死亡原因の女性の第3位、男性の第4位(男女合わせて第3位)に位置づけられており、今後も増加が予想されています。初期には自覚症状がほとんどないため、診断が遅れがちで、早期発見が治療成績を左右します。定期的な腹部超音波検査やCT・MRI検査などの画像診断が、早期発見に繋がる重要な手段となります。特にリスクファクターとなり得る糖尿病・肥満、慢性膵炎、膵管内乳頭粘液性腫瘍、家族歴、膵がんの既往、飲酒・喫煙を有している場合は、定期的な健康診断が必要であると考えられます。しかしながら、膵臓の検査で最も負担の少ない腹部エコー検査は検査医や検査技師の熟練度に依存し、胃の状態や体格で膵臓全体の確認が難しい場合があり、CTやMRIなどの他の画像診断と合わせて総合的に判断する必要があります。

膵のう胞

膵のう胞とは、膵臓の中や周辺にできる液体を含んだ袋状の構造物で、いくつかの種類があります。多くは無症状で良性ですが、悪性化の可能性があるタイプも存在します。また、急性膵炎後に二次的に形成されるのう胞もあります。人間ドックや検診で偶然に見つかることが多く、診断後は膵臓病疾患の経験の多い医師に画像検査などを通じて定期的に経過観察を行うことが勧められます。必要に応じて特殊な内視鏡検査など精密検査も検討されます。

膵IPMN(膵管内乳頭粘液性腫瘍)

膵IPMNは、膵液の通り道である膵管内にゆっくりと大きくなりながら粘液を分泌する腫瘍で、膵のう胞性病変の一つです。稀に粘液が膵管内に詰まり膵炎を発症することがありますが、ほとんど自覚症状が少ないため、健康診断や人間ドックで偶然発見されることが多く見られます。IPMNは良性のものが多い一方、長期的にがんへと進展するケースもあるため、膵臓疾患の経験がある医師に専門的な評価と継続的なフォローアップを受けることがが重要です。悪性化のリスクが高いと判断された場合は、精密検査を行い診断結果を加味して外科的な切除が検討されます。

エコー検査について

消化器内科では、胃カメラ検査や大腸カメラ検査だけでなく、エコー検査もよく行われます。これは、超音波を活用した検査です。検査をしたい部位にジェル状のものを塗り、そこに向けて同機器の探触子から超音波を発信します。そして返ってくる反射波をプローブで受信することで、観察したい部位が画像化され、病変の有無などが確認できるようになります。エコー検査は、X線検査のような放射線被ばくもないので、被検者の負担も少なくて済みます。当院でのエコー検査は院長(消化器病学会専門医)や同専門が直接検査を担当いたします。

消化器内科では、胃カメラ検査や大腸カメラ検査だけでなく、エコー検査もよく行われます。これは、超音波を活用した検査です。検査をしたい部位にジェル状のものを塗り、そこに向けて同機器の探触子から超音波を発信します。そして返ってくる反射波をプローブで受信することで、観察したい部位が画像化され、病変の有無などが確認できるようになります。エコー検査は、X線検査のような放射線被ばくもないので、被検者の負担も少なくて済みます。当院でのエコー検査は院長(消化器病学会専門医)や同専門が直接検査を担当いたします。