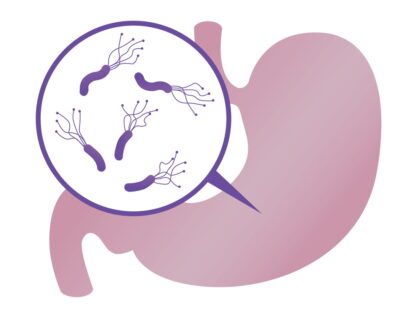

ピロリ菌とは

ピロリ菌は、正式にはヘリコバクター・ピロリと呼ばれている細菌であり、主に胃の中で生息しています。大きさは約3μmで、4~7本の鞭毛を持ち、この鞭毛を高速で回し、その回転力で胃の中をドリルのように進み、移動します。なお、ヘリコとは「らせん状」という意味で、バクターは「細菌」、ピロリは「幽門(胃の出口で十二指腸へとつながる部分)」を意味しています。疫学的に、東アジアの土壌に生息する菌で井戸水や食事、保菌者からの口移しなどで感染します。感染のほとんどが、胃の免疫力が弱い幼少期に感染し、成人での感染はごく稀です。

ピロリ菌は、正式にはヘリコバクター・ピロリと呼ばれている細菌であり、主に胃の中で生息しています。大きさは約3μmで、4~7本の鞭毛を持ち、この鞭毛を高速で回し、その回転力で胃の中をドリルのように進み、移動します。なお、ヘリコとは「らせん状」という意味で、バクターは「細菌」、ピロリは「幽門(胃の出口で十二指腸へとつながる部分)」を意味しています。疫学的に、東アジアの土壌に生息する菌で井戸水や食事、保菌者からの口移しなどで感染します。感染のほとんどが、胃の免疫力が弱い幼少期に感染し、成人での感染はごく稀です。

胃の中で生息します

ご承知の方も多いと思いますが、胃の中は強い酸性になるので、一般的な病原微生物は生き延びることができません。しかし、ピロリ菌はウレアーゼと呼ばれる酵素を自ら産生し、胃の粘液中の尿素をアンモニアと二酸化炭素に分解、そのアンモニアによって胃酸を中和することで胃内での生息を可能にしているのです。

ピロリ菌検査について

ピロリ菌に感染している可能性があるときは、ピロリ菌検査を行います。具体的には、内視鏡を用いた方法と、これを用いない方法があります。当院では当日検査(鎮静剤を使った検査も)可能です。

内視鏡を用いた方法

培養法

採取した胃粘膜をすり潰し、5~7日間かけて培養して調べる方法です。

迅速ウレアーゼ法

ピロリ菌に存在するウレアーゼという酵素が生成するアンモニアの有無から判定する方法です。

内視鏡検査を用いない方法

尿素呼気試験

呼気に含まれる二酸化炭素の量を測定することにより、ピロリ菌が存在するか否かを測定するものです。

便中抗原測定

便を採取し、抗体の原因成分であるピロリ菌の有無を調べる方法です。

尿中抗体測定

尿検査によって、尿に含まれるピロリ菌の抗体の有無を診断する方法です。

血液検査

血液を採取し、ピロリ菌を排除するために生成された抗体の有無を調べる方法です。

ピロリ菌と胃がん

ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)の持続的な感染は、胃がんの発症リスクと深く関係しています。ピロリ菌に感染すると、慢性胃炎や胃潰瘍を起こしやすくなりますが、明らかな自覚症状がないまま、軽い炎症が長期間にわたって続くケースも多く見られます。このような慢性的な炎症が持続することで、胃の粘膜にある細胞の遺伝子に異常が起きやすくなり、遺伝子異常が蓄積されることで細胞ががん化し、胃がんを発症する可能性が高まります。2013年2月に無症状でもピロリ菌感染による慢性胃炎を認めた場合、保険治療にて除菌治療が受けられるようになりました。そこから10年経過し、胃がんが減少しているデータも出てきております。胃がんの最も有用な予防方法としては、ピロリ菌除菌です。若年者でも積極的に内視鏡検査を受けることにより、ピロリ菌感染の有無を確認することで将来の胃がん予防につなげることが極めて重要だと考えられております。一方、年齢を重ねてから除菌を行った場合でも胃がん発生の抑止効果が得られるデータも存在しております。

ピロリ菌の除菌治療

ピロリ菌の除菌治療では、まずプロトンポンプ阻害薬(カリウムイオン競合型アシッドブロッカーが最も推奨されております)と抗生物質を1週間服用します。プロトンポンプ阻害薬で胃酸の分泌を抑えておいてから、抗生物質でピロリ菌を除菌するのです。そして、服用終了後から約1ヶ月後以降(ピロリ菌検査の方法によっては半年後程度)に除菌療法の効果の判定を行います。なお、最初の除菌療法でうまくいかなかった場合は、違う薬を使って再度、除菌療法を行うこともできます。

ピロリ菌の除菌治療では、まずプロトンポンプ阻害薬(カリウムイオン競合型アシッドブロッカーが最も推奨されております)と抗生物質を1週間服用します。プロトンポンプ阻害薬で胃酸の分泌を抑えておいてから、抗生物質でピロリ菌を除菌するのです。そして、服用終了後から約1ヶ月後以降(ピロリ菌検査の方法によっては半年後程度)に除菌療法の効果の判定を行います。なお、最初の除菌療法でうまくいかなかった場合は、違う薬を使って再度、除菌療法を行うこともできます。

ピロリ菌除菌治療の流れ

1ピロリ菌検査

胃内視鏡検査で慢性胃炎や胃・十二指腸潰瘍と診断された場合、ピロリ菌の検査は保険適用で行えます。診断には、尿素呼気試験や血液・尿・便などによる抗体・抗原検査を用います。初回検査時は2項目で判定します(検査の精度が100%ではないため、2つの検査で確認する必要があります)。

2検査結果の確認

ピロリ菌が陽性と判定された場合、除菌治療をおすすめします。保険適用で検査を受けた場合、除菌治療も保険の対象となります。陰性であれば、除菌治療は行いません。

薬物アレルギー(ペニシリンアレルギー)の方は十分な検討が必要です。

3除菌治療(1回目)

1回目の除菌治療では、2種類の抗生物質と1種類の胃酸分泌抑制薬を朝夕2回、7日間服用します。副作用として、軟便・下痢・口内炎・味覚異常・便秘・お腹の張りなどが起こる場合があります。服薬中に異変を感じた際は、すぐにご相談ください。

4除菌結果の確認

治療の効果判定は、内服終了から1か月以上経過後に行います。尿素呼気試験または便中抗原検査で判定し、初回治療での成功率は約80%とされています。成功した場合は治療終了となりますが、失敗した場合は2回目の除菌治療が可能です。

血液抗体にてピロリ菌を確認した場合は、数ヶ月後の除菌判定となります。

5除菌治療(2回目)

初回で除菌に失敗した場合、抗生物質の1種を変更し、同様の薬を朝夕2回・7日間服用します。2回目の除菌は保険適用となり、成功率は約90%です。

6除菌結果の再確認

2回目の除菌治療後も、1か月以上経過してから再度除菌判定を行います。2回目での除菌失敗時は、3回目の治療も可能ですが、3回目以降は自費診療となります。