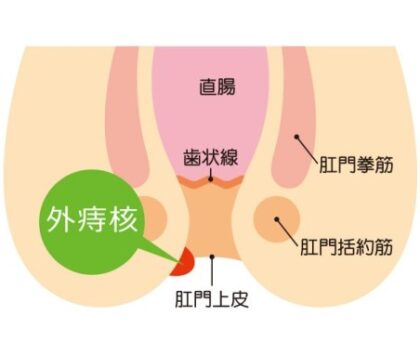

肛門の構造について

歯状線

直腸の粘膜と肛門の皮膚との境界にあたる部分で、粘膜と皮膚が切り替わる位置にあります。

肛門陰窩(いんか)

歯状線の周囲に存在する、小さなくぼみ状の構造です。

括約筋

肛門を締めたりゆるめたりする役割を担う筋肉で、「内括約筋」と「外括約筋」の二層構造になっています。

肛門のクッション部分(肛門クッション)

毛細血管が網の目のように密集しており、弾力がある組織で、排便時の微調整や便の漏れを防ぐ働きがあります。

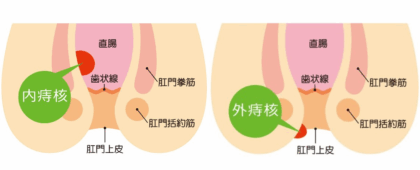

いぼ痔とは

いぼ痔(痔核)は、排便時の強いいきみや便秘による硬い便などが原因で、肛門に過度な負担がかかることで発生する、イボ状の腫れを伴う疾患です。肛門周辺の血流が滞ると、直腸と肛門の間にある毛細血管の集まり(静脈叢)がうっ血し、腫れが生じます。

いぼ痔(痔核)は、排便時の強いいきみや便秘による硬い便などが原因で、肛門に過度な負担がかかることで発生する、イボ状の腫れを伴う疾患です。肛門周辺の血流が滞ると、直腸と肛門の間にある毛細血管の集まり(静脈叢)がうっ血し、腫れが生じます。

この痔核には発生部位によって主に2つのタイプがあります。直腸に近い歯状線の内側にできるものを「内痔核」、肛門の皮膚に近い外側にできるものを「外痔核」といいます。さらに、急に強い痛みを伴う「血栓性外痔核」というタイプもあります。

それぞれのタイプによって、腫れの位置だけでなく、あらわれる症状にも違いがあります。

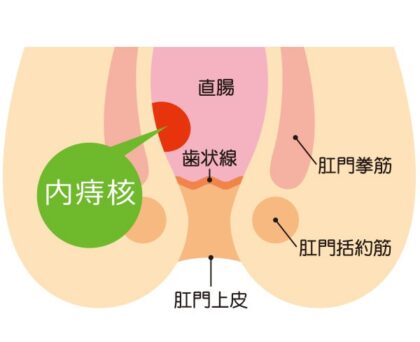

いぼ痔(内痔核)とは

内痔核は、直腸と肛門の境目にある歯状線より内側に発生する痔核です。直腸内にある静脈の流れが滞り、血液がたまって腫れができることで起こります。この部分の粘膜は痛みを感じにくいため、初期には自覚症状が少なく、出血によって気づくことが一般的です。中には、便器の水が赤く染まるほどの大量出血を起こす場合もあります。症状が進行すると、痔核が肛門の外に出てしまう「脱出」が見られるようになり、炎症を起こした際には痛みを感じることもあります。

内痔核は、直腸と肛門の境目にある歯状線より内側に発生する痔核です。直腸内にある静脈の流れが滞り、血液がたまって腫れができることで起こります。この部分の粘膜は痛みを感じにくいため、初期には自覚症状が少なく、出血によって気づくことが一般的です。中には、便器の水が赤く染まるほどの大量出血を起こす場合もあります。症状が進行すると、痔核が肛門の外に出てしまう「脱出」が見られるようになり、炎症を起こした際には痛みを感じることもあります。

主な症状

内痔核の初期には痛みを伴うことはほとんどありませんが、悪化すると炎症により痛みが出ることがあります。排便時に出血が見られることが多く、出血量は少量のこともあれば、噴き出すように多量になることもあります。また、進行することで痔核が肛門の外に出てくる脱出の症状が見られるようになります。

Goligher分類による内痔核の進行段階

内痔核の進行度は次の4段階に分類されます。

1度

痔核は肛門の内側にとどまり、脱出はありません。排便時の出血が主な症状です。

2度

排便時に痔核が外へ出ますが、自然に元へ戻ります。出血や炎症に伴う軽い痛みを感じることもあります。

3度

排便時に脱出した痔核は自然には戻らず、指で押し戻す必要があります。出血や痛みがみられることがあります。

4度(嵌頓痔核)

常に痔核が肛門の外に出ており、指で戻すことも難しくなります。痔核が締め付けられて血行が悪化し、強い痛みを引き起こすことがあります。

血栓性外痔核とは

血栓性外痔核は、肛門付近の血流が滞ることで血のかたまり(血栓)ができ、その部分が腫れて血豆のようになる疾患です。突然の腫れと強い痛みを伴うのが特徴で、長時間の座位や立ちっぱなし、アルコールの摂取などが誘因となることがあります。

血栓性外痔核の主な特徴

急激に腫れが現れることが多く、そのサイズによって痛みの程度は異なります。小さいものでは痛みがほとんど感じられない場合もありますが、大きな血栓ができると強い痛みを引き起こすことがあります。基本的には時間とともに血栓が自然吸収されていくため、症状も次第に軽快します。ただし、腫れが大きい場合は回復までに数週間から数カ月かかることもあります。

血栓性外痔核の治療法

血栓性外痔核の治療では、まずは患部に軟膏を使用し、血栓が自然に吸収されるのを待ちながら経過観察を行うのが基本です。しかし痛みが強く、腫れが強いケースでは、早急に局所麻酔下で血栓を除去する手術を検討することもあります。この処置は10分ほどで終わり、術後は院内で30分程度安静にしてからご帰宅いただけます。当院では、診察当日に手術を行うことが可能です。

治療後の注意点

肛門への圧迫は症状を悪化させる原因となるため、長時間同じ姿勢を取るのは避けましょう。とくに座りっぱなしの時間が長くなると痛みが強まる傾向があります。日常生活では、こまめに休憩を取り、横になるなどして肛門への負担を減らすようにしましょう。

主な原因

血栓性外痔核は以下のような要因が引き金になることがあります

- アルコールの摂りすぎ

- 重い物を持つ動作

- 妊娠や出産

- 便秘・下痢による過度ないきみ

- 体の冷え

- 長時間の座位(デスクワークや運転など)

これらの習慣が継続すると、肛門周辺の血流が滞り、血栓が生じやすくなります。腫れや違和感を感じて鏡で確認したり触ってみたりすると、イボ状のしこりに気づくことも少なくありません。炎症が進むと痛みを伴うようになり、指で押し込もうとする行為は状態を悪化させる恐れがあるため厳禁です。

再発の予防と対策

再発を防ぐには、長時間の座位を避けるなど生活習慣を見直すことが大切です。すべての方が再発するわけではありませんが、肛門への負担を軽減することで再発のリスクを下げることができます。また、冷えは血行不良を招きやすく、肛門疾患全般の原因ともなるため、体を冷やさない工夫も重要です。

いぼ痔(外痔核)とは

外痔核は、歯状線の外側、つまり肛門の皮膚に近い部分にできる痔核で、この部位には知覚神経が通っているため、内痔核と比べて痛みを伴うことが多いのが特徴です。さらに、静脈に急性の炎症を起こした場合には、痛みが強くなることもあります。 また、血栓性外痔核では、肛門周辺に血豆のような血栓ができることが特徴で、強い腫れや違和感を感じることもあります。

外痔核は、歯状線の外側、つまり肛門の皮膚に近い部分にできる痔核で、この部位には知覚神経が通っているため、内痔核と比べて痛みを伴うことが多いのが特徴です。さらに、静脈に急性の炎症を起こした場合には、痛みが強くなることもあります。 また、血栓性外痔核では、肛門周辺に血豆のような血栓ができることが特徴で、強い腫れや違和感を感じることもあります。

主な症状

- 痛みを伴うことが多い(症状の強さには個人差があります)

- 炎症が強い場合には、腫れとともに激しい痛みを感じることがあります

いぼ痔の治療について

いぼ痔の種類や症状の進行度に応じて、最適な治療法は異なります。現在では、日帰りで受けられる低侵襲の治療法や、後遺症のリスクが低い選択肢も増えてきています。どの治療が適しているかは、医師とよく相談し、ご自身の状態や希望に合った方法を選ぶことが大切です。

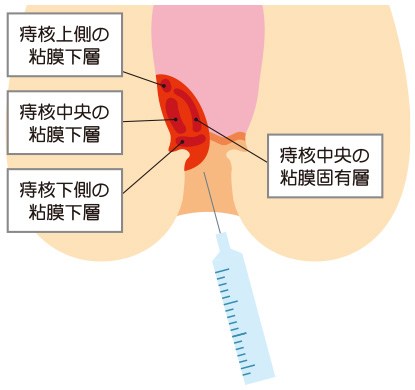

ジオン注射(ALTA療法)

注射のみで内痔核を改善できる治療法で、脱出や痛みなどの症状軽減が期待できます。治療翌日には通常の生活が可能です。注射の深さや位置を正確に調整する必要があるため、経験豊富な医師による施術が重要です。再発のリスクは約10%程度ありますが、再発時も再度の注射治療が可能です。

注射のみで内痔核を改善できる治療法で、脱出や痛みなどの症状軽減が期待できます。治療翌日には通常の生活が可能です。注射の深さや位置を正確に調整する必要があるため、経験豊富な医師による施術が重要です。再発のリスクは約10%程度ありますが、再発時も再度の注射治療が可能です。

結紮切除術

内痔核・外痔核の両方に対応できる根本的な外科的治療法です。痔核の根元を結紮(縛る)し、腫れを取り除くことで、再発率が低いのが利点です。一方で、術後の出血や痛みのリスク、複数の痔核を切除する場合は肛門狭窄の可能性があるため注意が必要です。当院では、特に内痔核にはジオン注射による日帰り治療を第一選択としてご案内しています。

内痔核・外痔核の両方に対応できる根本的な外科的治療法です。痔核の根元を結紮(縛る)し、腫れを取り除くことで、再発率が低いのが利点です。一方で、術後の出血や痛みのリスク、複数の痔核を切除する場合は肛門狭窄の可能性があるため注意が必要です。当院では、特に内痔核にはジオン注射による日帰り治療を第一選択としてご案内しています。

ジオン注射+結紮切除術(E on ALTA)

内痔核と外痔核が同時に存在している場合に用いるハイブリッド治療法です。内痔核にはジオン注射、外痔核には切除を行います。切除範囲が抑えられることで痛みや出血が少なく、根治が期待できるのが大きなメリットです。当院ではこの治療も日帰りで対応可能です。

輪ゴム結紮術

内痔核の根元を輪ゴムで縛り、血流を遮断して自然に痔核を脱落させる方法です。再発率が低く、内痔核に対しては有効ですが、外痔核には適応できません。治療後数日は便秘や下痢を避け、排便を整えることが重要です。

いぼ痔の手術費用

| 治療内容 | 費用 |

|---|---|

| ジオン注射(ALTA療法) | 約15,000円 |

| ジオン注射+結紮切除術(E on ALTA)) | 約18,000円 |

| 結紮切除術 | 約17,000円 |