逆流性食道炎

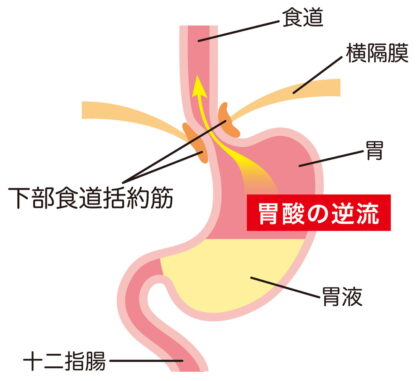

逆流性食道炎は胃から食道への胃酸の逆流が原因で起こる病気です。

症状がひどくなると不眠、食べたいものが食べられないなどの症状が出現し、仕事や日常生活に支障をきたすようになることもあります。

胃カメラで見ても炎症がないのに胸やけやみぞおちの痛み、喉に違和感があるというケースも少なくありません。

主な症状

胸焼け、胸の痛み、胃もたれ、みぞおちの痛み他、喉の不快、咳・痰などの症状が起こります。長く続く咳や喉もとの違和感で、呼吸器内科や耳鼻科を受診しても異常がなく、逆流性食道炎が原因である可能性もあります。

逆流性食道炎の原因

逆流性食道炎は、食道と胃の間にある筋肉の緩みや生活習慣、胃酸の過剰分泌、アルコール、肥満、薬の副作用など、複数の要因が重なって発症します。加齢に伴い発症しやすくなりますが、最近では若い人にも増えてきています。

食道裂孔のゆるみ

食道は、横隔膜にある食道裂孔を通って胃に繋がっています。この食道裂孔には逆流を防ぐ役割もありますが、加齢やその他の原因で裂孔が緩むと、逆流が起こりやすくなります。また、食道裂孔が緩むことで「食道裂孔ヘルニア」が発生することがあります。ヘルニア自体は無症状の場合もありますが、逆流性食道炎のリスクを高めます。

下部食道括約筋(LES)の弛緩

胃と食道の間にある下部食道括約筋(LES)が何らかの原因で弱くなると、逆流を引き起こしやすくなります。筋力低下やその他の要因が関与します。

腹圧の上昇

腹圧が高くなると、胃の中の圧力が増し、逆流を引き起こしやすくなります。肥満やベルトでの締め付け、姿勢(猫背や前かがみ)、便秘、重いものを持ち上げる仕事などが腹圧を高める原因となります。

胃酸分泌過剰

胃酸が過剰に分泌されると、逆流による食道のダメージが大きくなります。また、消化に時間がかかる食品を摂ると、胃に長時間滞留し、逆流のリスクが高まります。脂肪分や甘いもの、カフェイン、辛い香辛料などは逆流を引き起こしやすい食べ物とされています。食後すぐに横になると逆流しやすく、飲酒時に筋肉が弛緩しているとリスクがさらに増加します。

喫煙と飲酒のリスク

飲酒は、胃酸の分泌を促進し筋肉を弛緩させ、食道裂孔や下部食道括約筋を緩めてしまうため、逆流を引き起こしやすくなります。飲酒頻度や量が増えることで逆流性食道炎のリスクも高まることが、多くの研究で示されています。喫煙は、胃酸の分泌を促進し、唾液の分泌を減らして食道のバリア機能を低下させるため、逆流性食道炎のリスクをさらに高めます。

薬の副作用

喘息や心疾患、高血圧などでよく処方される薬の中には、下部食道括約筋を弛緩させる副作用があるものもあります。もし薬を飲み始めてから逆流性食道炎の症状が現れた場合、その薬の副作用が原因である可能性があります。この場合、薬を変更することで症状が改善されることもありますので、受診の際にはお薬手帳などを持参し、服用している薬を医師に伝えることが重要です。

また、ピロリ菌除菌治療中に逆流性食道炎の症状が出ることがありますが、これは胃の状態が回復過程にある一時的な症状であり、自然に改善されます。ただし、症状が強くて日常生活に支障が出る場合は、症状を軽減できる薬を処方することができますので、気軽にご相談ください。

逆流性食道炎の合併症

逆流性食道炎が長期間続くと、食道粘膜が胃の粘膜に似た形状に変化する「バレット食道(食道バレット上皮)」が発症するリスクが高まります。バレット食道は食道がんの発症リスクを高めるため、食道の炎症を放置せず、しっかりと治療し、再発を防ぐことが重要です。

逆流性食道炎は生活習慣に影響されやすく、症状が再発しやすい疾患です。市販薬で一時的に症状を抑えることはできますが、炎症自体は医療機関での治療を受けなければ治癒しづらいことが多く、炎症が長期化する傾向があります。バレット食道の進行を防ぐためには、症状を改善するだけでなく、炎症を完全に治し、食道の粘膜を回復させることが必要です。

症状が改善した後も、炎症が完全に治るまで治療を続けることが大切です。また、生活習慣の見直しを行い、再発を予防することも重要です。

検査について

胃カメラで胃と食道の近くの粘膜の発赤、びらん・潰瘍などを認めると逆流性食道炎と診断できます。胃・十二指腸潰瘍や、胃や食道の癌の症状と似ていることもありますので、胃カメラでそのような病気がないかどうかをしっかり確認する必要があります。

逆流性食道炎の治療

日常生活において原因となる問題点の改善を行いつつ、薬物療法を行います。

治療薬としては、胃酸分泌抑制剤や、消化管運動機能改善薬、粘膜保護剤、胃酸中和剤を使用して正常な状態に近づけます。

薬物療法

逆流性食道炎の治療には、胃酸分泌抑制薬を使用して過剰な胃酸分泌を抑え、炎症を抑えて症状を改善し、粘膜の修復を促します。胃酸分泌抑制薬に加えて、必要に応じて粘膜保護薬や、胃腸の蠕動運動を改善する薬を処方することもあります。症状の改善だけでなく、炎症を完治させ、粘膜を回復させることが再発防止には非常に重要です。

治療薬の服用について

治療薬の処方は、患者さんの症状、原因、体質、服用している他の薬、ライフスタイルなどを考慮して行われます。薬の服用タイミング(食前・食後など)は、最大の効果を得るために決められているので、指示を守り、正確に服用してください。症状が改善した場合でも、炎症が完全に治癒していないことが多いため、症状が収まってからも一定期間は服薬を続けることが重要です。これにより粘膜が完全に回復し、再発を防ぐことができます。食道がんのリスクを避けるためにも、しっかりと治療を行いましょう。

逆流性食道炎の予防と再発予防のための生活習慣改善

逆流性食道炎の予防と再発防止には、食事、姿勢、衣服、肥満の解消、飲酒を控えるなど、生活習慣の改善が重要です。当院では、患者さん一人ひとりのライフスタイルに合わせた、無理なく続けられる生活習慣の改善方法について具体的なアドバイスを行っています。生活習慣の改善は、逆流性食道炎だけでなく、他の疾患の予防や全身の健康維持にも効果的です。健康的な生活を長く続けるために、地道に取り組んでいきましょう。

食事

肥満がある場合、カロリー制限を行い、腹圧を上げる原因となる肥満を解消し、適正体重を維持することが大切です。また、甘いもの、カフェイン、刺激の強い香辛料、脂肪分の多い食品、消化に時間がかかる動物性タンパク質などは控えめにしましょう。便秘がある場合は、食物繊維や水分を積極的に摂取するよう心がけ、改善が難しい場合は消化器内科で専門的な治療を受けることをおすすめします。

嗜好品

飲酒や喫煙は逆流を引き起こすリスクを高めるため、できるだけ控えるようにしましょう。

腹圧

猫背や前かがみの姿勢が腹圧を上昇させている場合、正しい姿勢を意識することが再発防止につながります。正しい姿勢は、全身の健康にも良い影響を与えます。また、ベルトや矯正下着、コルセットなどで腹部を強く締め付ける服装は避け、重い物を持ち上げることも控えましょう。

就寝

食後すぐに横になると逆流を引き起こしやすくなるため、食後は3時間以上間隔を空けてから横になるようにしてください。また、寝酒は逆流を引き起こす筋肉を弛緩させるため、控えることが大切です。逆流性食道炎の症状で横になると咳が出て寝付けない場合、上半身を少し高くして寝ることで症状を軽減できることがあります。枕やクッションを使って、自分に合った角度で寝ることを試してみてください。