肛門周囲膿瘍とは

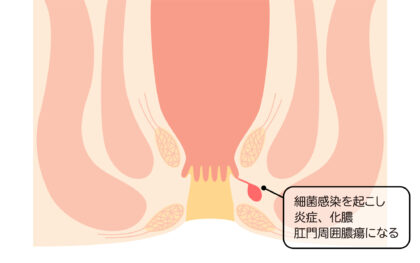

肛門周囲膿瘍は、肛門のまわりに細菌感染が起こり、膿(うみ)がたまって炎症を起こしている状態です。多くは、肛門の周囲にある皮膚や筋肉層が感染し、毛穴や汗腺、肛門腺などを起点として炎症が広がることで発症します。

主な症状には、肛門周辺の強い痛みや腫れ、発熱があり、悪化すると皮膚の表面が破れて膿が出ることもあります。膿瘍が深く広がると、炎症が周囲の組織にも波及し、より重い状態になることがあるため、早めの受診と適切な治療が重要です。

肛門周囲膿瘍は、肛門のまわりに細菌感染が起こり、膿(うみ)がたまって炎症を起こしている状態です。多くは、肛門の周囲にある皮膚や筋肉層が感染し、毛穴や汗腺、肛門腺などを起点として炎症が広がることで発症します。

主な症状には、肛門周辺の強い痛みや腫れ、発熱があり、悪化すると皮膚の表面が破れて膿が出ることもあります。膿瘍が深く広がると、炎症が周囲の組織にも波及し、より重い状態になることがあるため、早めの受診と適切な治療が重要です。

肛門周囲膿瘍の原因

肛門のすぐ内側には「歯状線」と呼ばれる境目があり、その付近にあるくぼみ(肛門小窩)から細菌が侵入して炎症を引き起こすことがあります。これが悪化して膿が肛門の周囲にたまり、肛門周囲膿瘍が形成されます。 細菌感染のきっかけには、下痢や軟便による刺激、浣腸の使用などが関係すると考えられています。また、アルコールや辛い食べ物の摂りすぎ、体調不良や免疫力の低下時にも起こりやすくなります。 さらに、クローン病・潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患や、直腸がん・膿皮症などの基礎疾患が原因となるケースもあるため、繰り返す場合には精密な検査が必要です。

肛門周囲膿瘍の症状

肛門周囲膿瘍の症状は、その発症位置によって異なります。浅い部分に膿瘍ができた場合、強い痛みを伴い、肛門周辺にしこりや腫れを感じることがあります。また、皮膚が破れて膿が漏れ出すこともあります。一方、深部に膿瘍が発生した場合、腰のあたりに鈍痛が生じ、微熱や体のだるさを感じることが多いですが、しこりが触れないこともあります。排便時に膿が一緒に出たり、膿の量が増えると高熱を引き起こすこともあります。

肛門周囲膿瘍の治療

肛門周囲膿瘍の治療は、薬だけでは十分な効果が得られないため、膿を排出するための切開が必要です。薬物療法では膿がたまった部分に届きにくいため、内服薬での治療はあまり効果的ではありません。膿瘍が浅い場合は触診で位置を確認できますが、深部に広がったり複雑に膿が溜まっている場合は、切開前に十分な検査が必要です。適切な検査を行わずに切開すると、膿がうまく排出できず、再度切開を行うことになる場合もあります。

当院では、検査で膿瘍の状態をしっかり把握した後に治療を行う方針です。小さな膿瘍の場合は麻酔を使わずに対応することもありますが、大きな膿瘍の場合は麻酔を施して治療を行います。

また、膿瘍が痔ろうと関連している場合は、痔ろうの治療が必要になることがあります。痔ろうの有無は、切開後1ヶ月ほど経過して炎症が落ち着いた段階で、再度検査を行い、評価します。

肛門周囲膿瘍の治療は、薬だけでは十分な効果が得られないため、膿を排出するための切開が必要です。薬物療法では膿がたまった部分に届きにくいため、内服薬での治療はあまり効果的ではありません。膿瘍が浅い場合は触診で位置を確認できますが、深部に広がったり複雑に膿が溜まっている場合は、切開前に十分な検査が必要です。適切な検査を行わずに切開すると、膿がうまく排出できず、再度切開を行うことになる場合もあります。

当院では、検査で膿瘍の状態をしっかり把握した後に治療を行う方針です。小さな膿瘍の場合は麻酔を使わずに対応することもありますが、大きな膿瘍の場合は麻酔を施して治療を行います。

また、膿瘍が痔ろうと関連している場合は、痔ろうの治療が必要になることがあります。痔ろうの有無は、切開後1ヶ月ほど経過して炎症が落ち着いた段階で、再度検査を行い、評価します。