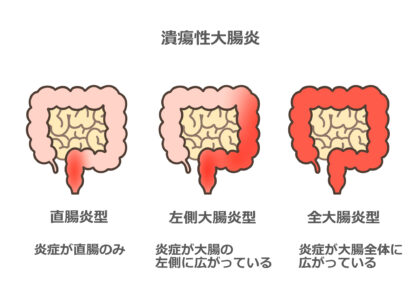

潰瘍性大腸炎

潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜の一番内側の層に炎症が起きてびらんや潰瘍ができる病気で、腸内の炎症によって腹痛が頻繁に起こり、下痢状態となります。さらに血便が生じることもあり、これらの症状を繰り返す指定難病です。潰瘍性大腸炎の初期段階では主に直腸に病変が見られますが、徐々に大腸の奥深くに向かって進行していく性質があります。

潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜の一番内側の層に炎症が起きてびらんや潰瘍ができる病気で、腸内の炎症によって腹痛が頻繁に起こり、下痢状態となります。さらに血便が生じることもあり、これらの症状を繰り返す指定難病です。潰瘍性大腸炎の初期段階では主に直腸に病変が見られますが、徐々に大腸の奥深くに向かって進行していく性質があります。

主な症状

潰瘍性大腸炎になると、下痢や血便などの症状が起こります。便の形状が軟らかくなるだけでなく、排便回数も増えます。さらに、持続的な腹痛を伴うこともあります。患者さんの中には、発熱、体重減少、貧血などの全身の症状が起こることもあります。このほか、皮膚や関節、眼などに症状が出ることもあります。

潰瘍性大腸炎の原因

潰瘍性大腸炎の詳しい原因は明らかになっていません。これまでに腸内細菌の関与や本来は外敵から身を守る免疫機構が正常に機能しない自己免疫反応の異常、あるいは食生活の変化の関与などが考えられおりますが、今なお明確な原因は解明されておらず国の指定難病となっております。いずれにしても、放置すると大腸全体に炎症が広がり腸の運動が停止することで、腸内にガスや毒素が溜まり大腸は異常に拡張し、激しい腹痛や発熱、最悪の場合、大腸穿孔や敗血症引きおこし命に関わることもあります。また、慢性的に炎症が持続することで、大腸がんのリスクも高まります。これらを避けるためにも、気になる症状がございましたら早めに当院の消化器内科を受診するようにしてください。

潰瘍性大腸炎の検査

問診

便の状態や症状の有無・繰り返しの有無、全身の体調、家族歴、生活習慣、最近の海外渡航歴、抗菌薬の服用歴などをお伺いし、症状の背景を詳しく確認します。

便潜血検査・便培養検査

便潜血検査は、便の中に血液が混じっているかを確認する、いわゆる「検便」です。便培養検査では、便中に含まれる細菌や寄生虫の有無を調べ、感染症による血性下痢の可能性を除外します。

便潜血検査は、便の中に血液が混じっているかを確認する、いわゆる「検便」です。便培養検査では、便中に含まれる細菌や寄生虫の有無を調べ、感染症による血性下痢の可能性を除外します。

血液検査

炎症の程度、貧血や栄養状態を確認するほか、使用中の薬の効果や副作用を評価する目的でも行います。

大腸カメラ検査

肛門から内視鏡を挿入し、大腸粘膜の炎症の程度や範囲を詳細に観察します。他の腸炎や腫瘍との鑑別にも有効で、同時に粘膜の一部を採取して病理組織検査(生検)を行うことも可能です。

肛門から内視鏡を挿入し、大腸粘膜の炎症の程度や範囲を詳細に観察します。他の腸炎や腫瘍との鑑別にも有効で、同時に粘膜の一部を採取して病理組織検査(生検)を行うことも可能です。

当院では、患者様の負担を軽減するため、検査中は鎮静剤を使用して苦痛に配慮しています。また、二酸化炭素(炭酸ガス)送気を使用しているため検査後の腹部の張りや不快感を最小限に抑えています。

大腸造影検査(注腸造影検査)

肛門からバリウムと空気を注入し、X線で大腸の形や粘膜の状態を撮影して炎症や腫瘍の有無を確認する検査です。

潰瘍性大腸炎の診断

日本では、厚生労働省研究班によって「潰瘍性大腸炎・クローン病 診断基準治療指針」が毎年改訂発行されています。当院では、感染性腸炎などの除外診断を行った後、基準に基づいて総合的に判断しています。令和6年度版(2025年)では、次の条件を満たす必要があります。

- 持続的または反復的に粘血便や血便がある、またはその既往がある

- 内視鏡検査または注腸X線検査で一定の所見(粘膜のただれや潰瘍など)が確認される

- 大腸組織を用いた生検で、腸炎に関連する一連の粘膜変化が認められる

主な治療について

潰瘍性大腸炎の治療では、重症度や炎症部位、QOL(生活の質)の状態などを考慮して治療を行うことが原則となります。活動期には、寛解導入治療を行い、寛解導入後は寛解維持治療を長期にわたり継続することが目標となります。治療の主は薬物療法が基本となります。炎症抑える5-ASA製剤やステロイド製剤、重症例では免疫抑制剤や生物学的製剤などを使用します。薬物療法によって病気を完全に治すことは難しいのですが、腸の炎症を抑えこれを維持することが大切です。治療によって大腸粘膜の異常な炎症を抑え、症状をコントロールすることにより、日常生活への影響が少なくなります。なお、重症の場合や薬物療法が効かない場合には、大腸全摘術などの外科手術を検討します。そのようなときは、当院と提携している専門病院をご紹介いたします。

潰瘍性大腸炎の治療では、重症度や炎症部位、QOL(生活の質)の状態などを考慮して治療を行うことが原則となります。活動期には、寛解導入治療を行い、寛解導入後は寛解維持治療を長期にわたり継続することが目標となります。治療の主は薬物療法が基本となります。炎症抑える5-ASA製剤やステロイド製剤、重症例では免疫抑制剤や生物学的製剤などを使用します。薬物療法によって病気を完全に治すことは難しいのですが、腸の炎症を抑えこれを維持することが大切です。治療によって大腸粘膜の異常な炎症を抑え、症状をコントロールすることにより、日常生活への影響が少なくなります。なお、重症の場合や薬物療法が効かない場合には、大腸全摘術などの外科手術を検討します。そのようなときは、当院と提携している専門病院をご紹介いたします。

よくあるご質問

潰瘍性大腸炎は予防できますか?

現在のところ、潰瘍性大腸炎を確実に予防する方法は明らかになっていません。しかし、栄養バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動、ストレスの解消といった規則正しい生活を心がけることで、発症や再燃のリスクを軽減できると考えられています。

潰瘍性大腸炎でも旅行できますか?

基本的には旅行も可能です。ただし、長期間の旅行や海外旅行を予定している場合は、事前に医師と相談しておくことをおすすめします。旅先でも服薬が継続できるように、必要な薬の量を確認し、薬の名称をメモしておきましょう。特に海外では、薬の一般名(ジェネリック名)を記載しておくと、現地での対応がスムーズです。